-

西藏抗暴66周年 荷蘭海牙藏人華人共抗中共侵犯人權——系列報道二。(圖片: 世界自由之声)

西藏抗暴66周年 荷蘭海牙藏人華人共抗中共侵犯人權——系列報道二 2025年3月10日,在荷蘭海牙,數千居歐藏人與挺藏人士以及百餘名中國基督徒紀念西藏抗暴日。荷蘭國會議員表示,在中共權下,指望民主價值觀在中國扎根已是幻想。

-

【新唐人亞太台 2025 年 03 月 10 日訊】在台藏人團體週日(9日)下午舉行抗暴66週年遊行,揭露中共「假和平協議、真入侵佔領」。國家人權委員會也首度參與抗暴大遊行,而「西藏抗暴66週年燭光晚會」今天(10日)晚間在自由廣場舉行。

「西藏抗暴日66週年大遊行」9日下午在台北東區舉行,在台藏人團體抗議中共在西藏實施文化、種族滅絕,直指「假和平協議、真入侵佔領」。

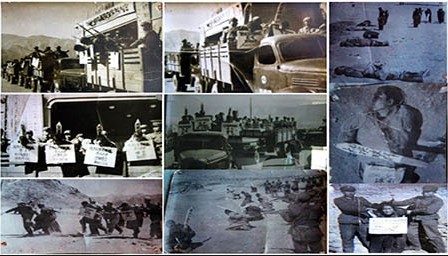

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長 格桑堅參(2025.03.09):「1951年,西藏被迫簽定17條協議,這個協議在當時是中共,以武力逼迫下強行簽定的,但號稱是和平協議,但它的背後卻是對西藏主權的強行佔領,那這所謂的和平協議,導致120多萬西藏人死亡,6千多座西藏的寺院被毀,我們西藏的合法政府跟西藏的領袖流亡印度。」

西藏流亡政府在台代表格桑堅參表示,每年3月10日是西藏遭受苦難的紀念日,至今已經66年了,但西藏苦難並未結束,中共不僅長期剝削西藏,對在西藏的藏人進行迫害,甚至進一步威脅海外藏人。

國家人權委員會也首度參與抗暴大遊行,副主委王幼玲強調,人權沒有國界,也是普世價值,預算雖被立法院砍光,仍會關心西藏人權問題,讓西藏持續被看見。

中華民國國家人權委員會副主委 王幼玲(2025.03.09):「西藏問題就是人權問題,在假和平協議之下,中共大舉侵入了西藏、大舉移民,這個有可能造成種族清洗跟種族滅絕。人權是沒有國界的,人權是普世價值,就因為地緣政治的問題,所以西藏,現在的西藏,有可能成為以後的台灣。」

西藏1951年遭中共入侵,1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成西藏全境抗暴行動,隨即遭中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數。藏台連線秘書長札西慈仁表示,今年是西藏抗暴66週年,中共也鎮壓香港民主運動,造成許多港人流亡,更無時無刻威脅台灣。除了希望流亡藏人有一天能夠回到家園,也會持續對抗中共,更希望遊行活動能夠喚醒台灣人。

-

《偉大的十四世:達賴喇嘛 》中文官方預告_12/8全台上映|達賴喇嘛親自口述的電影|揭露從未向世人展現的珍貴鏡頭|榮獲米爾谷影展最佳觀眾獎、塞多納國際影展最佳人道主義獎、美國泰利民眾投票金獎,廣受好評

《偉大的十四世:達賴喇嘛 》中文官方預告_12/8全台上映|達賴喇嘛親自口述的電影|揭露從未向世人展現的珍貴鏡頭|榮獲米爾谷影展最佳觀眾獎、塞多納國際影展最佳人道主義獎、美國泰利民眾投票金獎,廣受好評

★稀世珍寶,歷史上唯一一部由達賴喇嘛親自口述的電影,耗時8年打造

★揭露從未向世人展現珍貴歷史鏡頭,重現尊者完整一生影像

★榮獲米爾谷影展最佳觀眾獎、塞多納國際影展最佳人道主義獎、美國泰利民眾票選金獎

★提名北加州地區艾美獎,廣受觀眾好評

★美國心智電影拍製達賴喇嘛尊者的互動與採訪,重現尊者年輕珍貴影像與照片【關於劇情】

達賴喇嘛親自口述曲折離奇流亡史 見證尊者完整人生與所見所聞

達賴喇嘛口述親身成長歷程與驚險流亡史,公開他的童年、個人、政治、精神和歷史事件始末。本片揭露大量的私藏珍貴畫面,集結與中國領袖的會面、幼時成長經歷、流亡藏人政府、宗教的洗禮影響與西藏的淵源興衰,逃亡時與印度政府的互動,令人難以置信的第一手秘辛,還原這個對西藏、乃至全世界都深具寓意的時刻。電影《偉大的十四世:達賴喇嘛》(The Great 14th: Tenzin Gyatso, The 14th Dalai Lama In His Own Words)歷史上唯一、達賴喇嘛親自口述的電影。本片耗時8年,揭露從未向世人展現的珍貴鏡頭。電影將於12月8日在全台上映

憑《偉大的十四世:達賴喇嘛》首輪戲院電影票根,上傳至聯影電影FB指定活動貼文下方,還可抽由「橡樹林」提供書籍「我,為什麼成為現在的我:達賴喇嘛談生命的緣起及意義」

電影《偉大的十四世:達賴喇嘛》將於12日8日在台上映;電影預售票將於博客來售票系統和聯影蝦皮系統開賣,團購包場請洽聯影電影FB粉絲團團購表單或電洽02-2361-6676,將由專人接洽。

★ 12/8上映戲院(陸續新增中) ★

台北 | 台北真善美、光點華山、國賓長春、南港喜樂、台北信義威秀、哈拉影城、誠品電影院

新北 | 永和喜樂、新店裕隆城威秀

桃園 | 桃園喜樂、中壢星橋 、桃園統領威秀

台中 | 台中TIGER CITY威秀、台中豐原in89

台南 | 台南真善美 、台南南紡威秀

高雄 | 喜樂時代影城-高雄店、高雄駁二in89其他外縣市若有意願包場請先電洽02-23616676告知欲包場的戲院

(以上戲院並非最終上映戲院,陸續增加中)

(以上戲院並非最終上映戲院,陸續增加中)

(以上戲院並非最終上映戲院,陸續增加中)The Great 14th #TheGreat14th

#達賴喇嘛 #偉大的十四世達賴喇嘛 #12月8日上映

#紀錄片 #西藏 #宗教電影 #西藏 #流亡 #佛教電影 -

Congrats! - Kevin Pauletti, Orlando is the winner of the OnePlus One giveaway 2014.

內容:淨韻三千,觀音尊者開示

講者:第十四世達賴喇嘛

時間:2023年7月1日

地點:北印喜馬偕爾邦,達蘭薩拉,達賴喇嘛尊者住所

『國際西藏郵報2026年1月7日達蘭薩拉報導』中國政府(中共)於2025年持續加強對藏人及其宗教、文化、語言、教育與環境的限制與壓迫政策。中共派遣武裝部隊阻止藏人慶祝達賴喇嘛尊者九十壽辰,並逮捕逾八十名抗議非法採礦的藏人。當局摧毀三百餘座佛塔,逮捕多傑丹民族職業技術學校校长並關閉該校。中國更透過修建鐵路、水壩及進行非法採礦活動,摧毀西藏脆弱的自然環境。

『國際西藏郵報2025年12月19日達蘭薩拉報導』五個西藏非政府組織發起抗議行動,呼籲中國政府立即釋放因抗議西藏康區喀什村非法採金活動而遭逮捕的藏人,並停止損害西藏脆弱環境的未經授權採礦活動。

『國際西藏郵報2025年12月17日達蘭薩拉報導』中國當局逮捕了約80名藏人,因他們抗議中國公司在西藏東部石渠县(Sershul)嘎西鄉的地區進行的非法採金活動。這些藏人在縣內拘留期間遭受毆打,部分人肋骨骨折,並遭受非人道對待。據可靠消息來源指出,其中許多人至今仍未獲釋,另有七人下落不明。當地村莊已被中國武裝部隊包圍,嚴密監控藏人的一舉一動。

『國際西藏郵報2025年12月12日達蘭薩拉報導』全球藏人及支持者紀念人權日,並強烈抗議中國政府對藏人的虐待與壓迫。抗議集會於瑞士日內瓦、德國柏林、西班牙巴塞隆納、英國倫敦等地的大使館、領事館及聯合國辦事處外舉行,美國多個城市(包括舊金山、紐約)、加拿大多倫多及其他城市與國家亦同步展開行動。

『國際西藏郵報2025年12月11日達蘭薩拉報導』在國際人權日當天,歐盟駐中國代表團就西藏及其他地區的人權狀況發表聲明。歐盟聲明指出:「西藏的人權狀況同樣令人憂慮。當地持續出現類似限制模式的報告,證實政府對宗教生活實施廣泛管控,加強對寺院的監控,並強制推行寄宿學校制度——西藏兒童被迫與家人分離,主要接受普通話教育。藏語學校遭關閉,藏語教學遭邊緣化,這些現象令人深感憂慮。」

『國際西藏郵報2025年12月10日達蘭薩拉報導』藏人行政中央舉辦了達賴喇嘛尊者獲頒諾貝爾和平獎三十六週年暨人權日活動。智利代表團聲明说:「我們拒絕中國關於認定下一任達賴喇嘛的非法主張。我們譴責中國對西藏的佔領及其嚴重侵犯人權的行徑,包括摧毀寺院、強制遷徙、限制自由,以及對近百萬藏族兒童實施強制同化。我們敦促國際社會採取行動,保護西藏文化與身份認同。」

巴黎、巴西利亚、柏克莱、开普敦、佛罗伦斯 - 如要加强民主防线,防止人工智慧系统不受约束的商业化及其削弱社会和共同民主价值的潜在影响,就必须立即采取行动。资讯与民主论坛于今日发表一份全面性的政策架构,为决策者和人工智慧公司提供指引,确保人工智慧系统可保障资讯完整性并服务于公共利益。

『國際西藏郵報2024年2月13日達蘭薩拉報導』 国际西藏邮报对西藏著名诗人、作家和活动家丹增尊珠进行了独家专访。在谈到每个藏人的理想梦想时,他说,西藏独立是终极目标,只有独立才能让梦想的力量永存,如果需要,我们也愿意等待一千年。因此,"中间道路 "只能被视为一种生存策略。

『國際西藏郵報2023年11月10日達蘭薩拉報導』當本台獨家採訪拉慈善組織(Lha Charitable Trust)的主任時,她說:「我們最初的目標是幫助來自西藏的藏族難民 ,為他們提供力所能及的幫助。我們參與的第一個項目是向社區居民教授英語和基本電腦技能,以便他們能夠發展自己的技能,過上流亡的新生活。」

『國際西藏郵報2021年8月13日達蘭薩拉報導』对纹身艺术家兼音乐家丹真次旦的独家专访。他与本台分享了他对艺术的强烈热情和艺术背后的意义,以及他是如何成为一名艺术家和音乐家的。他 说:「音乐一直将我与我的文化联系在一起,我的歌词与争取西藏自由有关。」

由于市场不透明、不完善,政府发放的货币过多,人性贪婪无抑制,在中国什么东西都可以成为投机炒作的对象,大到房地产,小到姜和蒜。

『國際西藏郵報2023年8月15日達蘭薩拉報導』西藏被称为世界屋脊,拥有众多古老的体育运动和游戏,其中包括非凡的骑术和才艺。此外,西藏人民还参与了大量当今世界上逐渐流行的现代体育运动。马球、赛马、骑术、射箭、摔跤、双人拔河、赛牦牛等都是西藏至今仍在进行的体育运动。

這場日益升級的衝突,源於中國共產黨在戰略上拒絕承認,亦未能有意義地回應藏人提出的和平倡議。

在過去的幾十年裡,世界目睹了超過160宗西藏人自焚事件——這是一種悲劇性、令人心碎的抗議形式,當中個人將自己點燃,常常呼喊自由、達賴喇嘛的回歸以及結束中國的壓迫。

這些痛苦的行為不僅源於絕望,更來自於面對系統性文化、宗教和政治摧殘時,西藏人民堅韌不屈的反抗精神。儘管這些事件的嚴重性不容忽視,國際社會卻依然保持沉默——這種漠

北京透過經濟權力、政治影響力與媒體控制,將其權威主義規則強加於全球,並壓制批評,這一髒污的戰略用途,已被一位居住海外的藏族記者進行的批判性分析所揭示。

『國際西藏郵報2025年2月6日達蘭薩拉報導』今天發佈了著名學者和作家益西曲桑的分析文章,針對中國非法吞併西藏和國際法律規範的侵蝕發表了深刻的見解。

『国际西藏邮报2025年1月17 日达兰萨拉报导』藏人行政中央司政边巴次仁在一个采访中讲到,他們計劃編寫一本書和地圖,介紹目前被中國非法佔領的西藏全境各縣的原來名稱。中國改變地名和佔領地區的政策。

『國際西藏郵報2022年1月12日報導』印度德里地區西藏青年會會長次仁曲培表示:「在此懇請並敦促印度政府宣布對北京冬奧進行外交抵制,如同美國、英國、加拿大和澳洲所進行的外交抵制。我們希望印度政府能夠聽到這項請求,證明印度是超級大國之一。」

現在發生的事

- 2026年3月10日 - 2026年3月11日

- No. 21, Zhongshan S Rd

- Zhongzheng District

『國際西藏郵報2024年1月18日』亚洲佛教和平会议第十二届大会在新德里举行,会议一致宣布达赖喇嘛尊者为「佛教世界的普世最高领袖」,以表彰他一生为佛教事业做出的贡献。 社区更加紧密,加强人类一体感。 他们还宣布第十四世达赖喇嘛尊者的生日为「世界慈悲日」,每年7月6日庆祝尊者的生日。

『國際西藏郵報2022年10月5日達蘭薩拉報導』2022年10月4日星期二,西藏精神領袖達賴喇嘛尊者向西藏境內藏人傳達信息表示:「中國正在發生變化,我們流亡藏人和西藏境內藏人團聚的日子終將到來,並且能夠一起觀修菩提心和空正見。」

自2008年以来,西藏邮报国际(TPI)一直面临着由中国政府或其附属机构策划的反复网络攻击,最近一次攻击发生在2023年7月,造成严重故障和未经授权的修改,导致网站停运数月;随后的攻击包括恶意网址,促使全面改组;在2024年3月7日,中国政府黑客针对TPI的中文版进行了攻击,凸显了持续存在的威胁。

.jpg)